三、社会心理镜像:现代人的时间焦虑与无力感

这部短剧之所以引发广泛共鸣,在于它精准击中了当代社会的集体焦虑——在高速运转的现代生活中,个体对时间的失控感。数据显示,85%的都市人曾因"来不及"而产生强烈焦虑。剧中李明冲向飞机的画面,成为这种普遍心理的极端外化表现。

二、剧情转折:从个人悲剧到社会隐喻

随着剧情推进,观众发现这不仅仅是一个关于亲情与时间赛跑的故事。编剧巧妙地在第三幕引入转折——李明其实并非乘客家属,而是一名地勤工作人员,他阻止的这架飞机上载有能挽救数百名患者生命的特殊医疗物资。

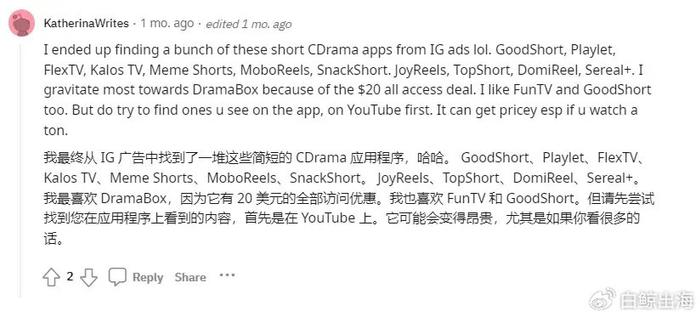

五、行业影响与社会讨论

该短剧上线两周内播放量突破8000万,衍生出"如果给你一次阻止时间的机会"等社会话题讨论。教育界人士将其引入伦理学课堂,航空安全部门也以此为契机开展员工心理疏导培训。

四、制作解析:如何用7分钟讲述一个社会寓言

该短剧制作团队透露,为达到最佳效果,他们进行了长达三个月的实地调研,采访了数十名机场工作人员和紧急情况下做出极端行为的普通人。编剧王梦迪表示:"我们不想简单评判对错,而是希望展现人在极端压力下的复杂心理状态。"

资深点评人观点

影视评论家陈默:"这部短剧成功将社会派戏剧的深度与新媒体短剧的节奏完美结合,7分钟内完成起承转合的同时,留给观众长久的思考空间。特别是结尾处李明被制服后望向天空的眼神,没有台词却道尽千言万语。"

心理学博士林芳:"从临床角度看,该剧精准捕捉了危机情境下的认知窄化现象——人在极度紧张时,会失去全面思考能力,只聚焦于最迫切的诉求。制作团队显然做了扎实的心理学功课。"

社会学家吴明:"这部短剧的价值在于它超越了简单的是非判断,展现了现代制度与人性需求的永恒矛盾。当规则遇上情感,当集体利益碰撞个人悲剧,我们该如何权衡?这个问题没有标准答案,但值得每个人思考。"

航空业观察员赵航:"虽然剧情有艺术夸张成分,但反映的机场应急机制漏洞真实存在。值得思考的是,如何在确保航空安全的同时,为人的合理紧急需求保留弹性空间。"

令人意外的是,该剧还意外带动了"机场人文关怀"倡议——多家航空公司开始重新评估极端情况下的应急预案,考虑建立"家庭紧急事件绿色通道"等制度。这种从艺术作品到社会改良的转化,展现了文化产品的深层影响力。

心理学专家张教授分析:"短剧通过戏剧化手法,将现代人日常经历的差一分钟没赶上地铁 deadline前文件未保存等微小挫败感,放大为生死攸关的极端情境,让观众在安全距离外宣泄积压的焦虑情绪。"

特别值得一提的是剧中"时间倒流"的表现手法:当李明冲向飞机时,画面突然静止,背景音消失,随后时间开始倒流,展现如果早5分钟接到电话、如果交通更顺畅、如果值班安排不同...各种可能性分支,最终都指向同一个绝望结局。这种处理既增强了戏剧性,又引发观众对"人生关键时刻"的思考。

这一设定将个人情感冲突升级为社会价值抉择。李明面临的不再只是"见父亲最后一面"的个人诉求,而是"一架飞机的延误可能导致多少生命逝去"的道德困境。剧中通过交叉剪辑手法,同步展现医院内焦急等待的病患家属与跑道上歇斯底里的李明,强化了戏剧张力。

这部引发热议的短剧证明,优秀的作品不仅是娱乐产品,更是社会的镜子与思考的催化剂。它提醒我们:在高速运转的现代生活中,或许我们都曾在某个时刻,内心住着一个想要"阻止飞机起飞"的李明。

这部短剧以夸张却不失真实的表演,刻画了一个普通上班族李明在得知父亲突发重病后,不惜一切代价试图阻止飞机起飞的故事。剧中,李明从得知消息到冲向跑道的心理变化过程被细腻呈现:先是震惊呆滞,继而手足无措地翻找手机确认,最后在绝望中爆发出惊人的行动力。

《"男子阻止飞机起飞"短剧背后的社会心理深度剖析》

一、短剧开篇:一场看似荒诞的机场对峙

2025年7月28日,一个普通的周一午后,某机场跑道上演了一出令人瞠目的场景——一名中年男子不顾安保人员阻拦,疯狂冲向即将起飞的客机。这一戏剧性画面,正是近期火爆网络的短剧《跑道上的最后一分钟》的开场镜头。

相关问答