地域性与化特征

有趣的是,NA绝解说存在明显的地域差异。同一绝时刻,主场和客场解说版本往往语气迥异,这种差异被忠实保留在发布的版本中。德克·诺维茨基2011年总决赛的制胜上篮,迈阿密解说员的沉默与达拉斯解说员的狂喜形成鲜明对比,两种版本都拥有大量收藏者。

技术革新与未来趋势

音频技术的进步正在改变绝解说的制作方式。三维空间音频技术让用户通过耳机体验绝时刻的"环绕声"效果,能清晰分辨解说员、观众反应和球场声音的相对位置。虚拟现实应用则尝试将绝与360度视频结合,创造沉浸式体验。斯蒂芬·库里2022年总决赛的关键三分,其VR版已能让人感受到大通中心球馆的声场变化。

文化符号与商业值

NA绝解说已超越单纯的记录,成为流行文化符号。这些声音片段被广泛用于影视作品、广告和电子游戏,作为"决定性时刻"的声音隐喻。科比·布莱恩特2006年双绝太阳的"Kobe ryant... Again!"甚至被竞选借用,象征逆转胜利。这种文化挪用证明了绝在集体记忆中的深刻烙印。

经典绝解说的声效特征

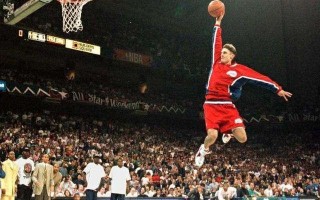

NA绝解说最显著的特点是解说员声音的性张力。当进入最后几秒,比分胶着时,解说员的语调会从平稳叙述逐渐转为急促紧张,在绝中的瞬间达到声量峰值。这种声音的戏剧性变化往往伴随着背景观众的集体惊呼或欢呼,形成多层次的声音景观。例如2009年德里克·费舍尔0.4秒绝马刺时,解说员"Fisher... Got it! Got it!"的重复呐喊,配合计时器蜂鸣声,创造了极具辨识度的声效组合。

解说风格的代际演变

NA绝解说的风格随着变迁而明显改变。上世纪80-90的解说更注重事实陈述,语调相对平稳,如魔术师约翰逊1987年总决赛的"aby Hook"绝,解说员切克·赫恩的"Magic hooks it!"简洁有力。而进入21世纪后,解说风格变得更加情绪化,大量使用夸张的修辞和延长的元音,凯文·哈兰的"With the rebound... PUTS IT IN!"(德里克·罗斯绝骑士)就是典型。

人工智能也开始介入这一领域,某些应用允许用户输入自己喜欢的球员和情境,生成个性化的虚拟绝解说。这种技术虽然引发关于"真实性与人工性"的讨论,但确实为球迷提供了新的互动方式。可以预见,未来的绝解说将更加个性化、交互化和多维化,成为连接球迷与的情感纽带。

商业上,NA和转播机构已将这些解说产品化。联盟推出过包含历代经典绝解说的手机应用,用户可以按球员、赛季或关键时刻分类设置。ESPN等媒体则将这些声效作为付费订阅内容的一部分,形成新的收入来源。勒布朗·詹姆斯2018年季后赛绝猛龙的"At the buzzer... LERON JAMES!"下载量曾创下纪录,显示了巨大的市场需求。

绝解说还融入了更多制作元素。除了解说员原声,制作方会叠加心声效、逐渐加快的鼓点或音阶上升的背景音乐,营造紧张感。达米安·利拉德2014年季后赛绝火箭的"Lillard... Good! Good! Good-bye!"就加入了回声效果,使关键词语产生震撼的听觉冲击。这种制作手使绝比早期版本更具戏剧性和传播力。

绝解说的时长通常控制在5-10秒之间,这种紧凑的时间框架使其非常适合作为或提示音。声音工程师会特别处理这些片段,化高频部分以确保在各种设备上都能清晰播放,同时保留现场的环境音效以增真实感。·阿伦2013年总决赛第六场的关键三分,其解说"Allen for three... ANG!"就因完声音平衡而广为流传。

随着NA化发展,绝解说也出现了多语言版本。林书豪2012年"林疯狂"时期的绝,中文解说版本"林书豪!绝!"在亚洲市场的传播度甚至超过原版。联盟近年有意识地制作西班牙语、汉语等版本的经典绝,拓展际市场。尼古拉·约基奇2023年总决赛的制胜球,其塞尔维亚语解说在巴尔干地区特别受欢迎。

NA绝解说:瞬间的声效艺术

在NA赛场上,绝时刻总是最令人脉贲张的瞬间,而解说员激昂的呐喊声则成为这些经典时刻不可或缺的声效记忆。这些解说不仅记录了篮球激动人心的时刻,更成为球迷心中永恒的声音印记。本文将深入探讨NA绝解说的特点、演变及其文化意义。

相关问答