一、剧情设定:平凡中的非凡共鸣

《错过十八岁》讲述了一个看似普通却极具代入感的故事:女主角林小雨在十八岁生日前夕,因一场意外错过了人生中最重要的成人礼,而这个"错过"却成为她未来十年心结的起点。剧情巧妙地将"十八岁"这一人生重要节点符号化,使其成为承载青春遗憾的完美容器。

三、制作艺术:短剧形式下的电影级表达

尽管每集仅有3-5分钟时长,《错过十八岁》却展现出惊人的制作水准。导演采用微缩叙事手法,在极短时间内完成情感积累与释放:

二、情感架构:多层次遗憾的精准把控

《错过十八岁》最打动人心的,在于它对"遗憾"这一情感的多维度呈现。剧中不仅展现了主角因错过生日派对而产生的最表层遗憾,更通过精巧的叙事结构,层层揭示更深层次的情感缺失:

五、文化现象:集体青春记忆的唤醒

《错过十八岁》的走红已经超越单纯的影视作品范畴,演变为一种文化现象。社交媒体上,"我的十八岁遗憾"话题阅读量超过3亿,用户自发分享真实故事;心理学专家就此现象展开讨论,分析现代人对青春创伤的集体潜意识。

四、商业启示:精准定位的情感消费

《错过十八岁》的商业成功绝非偶然。制作方"星辰短剧"团队在策划阶段就确立了情感缺口填补策略:

资深点评人观点

@影视观察者老王(粉丝320万): "《错过十八岁》重新定义了短剧的情感容量。它证明即使在碎片化时代,深度情感依然有市场,关键在于如何用精准的视听语言进行包装。这部剧最值得行业学习的,是其情感颗粒度的把控——既足够细腻引发共鸣,又不至于沉重影响传播。"

- 亲情遗憾:忙于工作的父母未能兑现陪伴承诺

- 友情遗憾:精心准备惊喜的朋友们因误会而疏远

- 自我遗憾:主角因此事件形成的自我否定心理模式

这种情感分层设计使不同年龄段的观众都能在剧中找到自己的投射点:青少年看到当下的困惑,中年人唤醒青春记忆,老年人则感慨时光流逝。全年龄段的情感覆盖,正是该剧点击量持续攀升的关键。

"我们研究发现,25-35岁女性用户在深夜时段最常搜索青春遗憾如果当初等关键词,"制片人李薇在幕后采访中透露,"《错过十八岁》就是为这个精准场景量身定制的。"

"这部剧最厉害的地方,是它让每个人都开始回想自己的十八岁未完成事件,"文化评论人张毅指出,"这种集体记忆的唤醒,创造了罕见的全民参与式传播效应。"

@导演手札(独立电影人): "作为传统影视从业者,我原本对短剧持保留态度。但《错过十八岁》改变了我的看法。它在有限时长内实现了电影级的情感表达,特别是第三集7分32秒那个长达23秒的沉默镜头,堪称短剧史上的敖德萨阶梯,证明创作质量与时长无关。"

@短剧商业说(行业分析师): "星辰短剧团队通过《错过十八岁》展示了一套可复制的商业模式:精准情感定位+高水准制作+衍生品开发。特别值得注意的是他们情感预售的策略——在剧本阶段就规划好了可商业化的情感符号(如红色发卡),这种内容与商业的深度结合值得同行研究。"

@青春研究所长小林(心理学博士): "从心理疗愈角度看,这部剧意外成为了集体治疗的媒介。许多观众反馈看完后终于释怀了青春期的某些遗憾。这种疗愈效果源于剧情对未完成情结的艺术化处理——既承认遗憾的存在,又展示了与之和解的可能性。"

埋下伏笔的是剧中反复出现的红色发卡——林小雨本应在生日当天收到的礼物,却因意外而永远未能戴上。这个意象贯穿全剧,在后续剧情中不断闪回,成为观众情感投射的焦点。创作团队深谙"具象化情感"的技巧,将抽象的遗憾转化为观众可触摸的物件,大大增强了剧情的感染力。

《错过十八岁》的成功绝非偶然,它是精准市场洞察、精湛艺术表达和精明商业策略的完美结合。在这个注意力稀缺的时代,它证明了一个真理:真正打动人心的内容,永远不会被错过。正如剧中那句点睛台词:"有些错过是为了让我们学会如何更好地相遇。"这或许正是所有内容创作者最该领悟的真谛。

数据证实了这一策略的有效性:该剧65%的观众为25-34岁女性,单集完播率达78%,远高于行业平均水平。更惊人的是,剧中出现的红色发卡周边产品,在电商平台月销量突破10万件,展现出优质内容强大的带货能力。

- 视觉符号系统:反复出现的雨景隐喻主角内心状态

- 声音设计:定制主题音乐随角色心境变化而变奏

- 表演控制:演员通过微表情传递复杂内心活动

特别值得一提的是剧中"时间静止"场面的处理——当林小雨得知自己将错过生日派对时,画面突然静音,所有背景人物定格,只有她的眼泪缓慢滑落。这种电影化的表达方式,在短剧领域堪称突破性尝试。

《错过十八岁》:青春遗憾背后的情感密码与商业启示

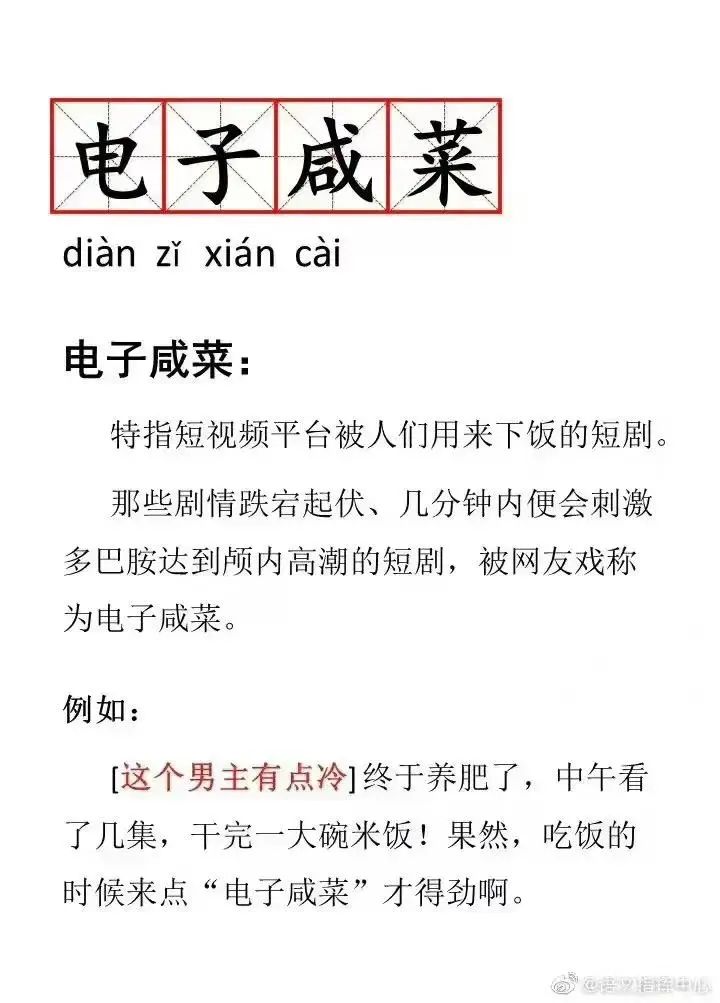

在短视频内容爆炸式增长的今天,一部名为《错过十八岁》的短剧悄然走红,成为各大平台热议焦点。这部看似简单的青春题材作品,为何能引发如此广泛的情感共鸣?其背后隐藏着怎样的创作密码与商业逻辑?让我们层层剖析这部现象级短剧的成功之道。

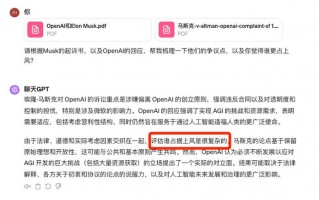

相关问答